2月22日,话题#外甥正月理发舅舅去世成被告#冲上微博热搜。

这是CCTV12社会与法频道《年关说案》播出的一则案例:外甥正月初二去理发,当晚舅舅遇车祸去世,舅妈控告他故意杀人,赔100万。

当地法院经过审理认为,民间习俗不能上升到道德层面绑架人。最终,法院依法驳回了原告舅妈的诉讼请求。

在我国很多地方都有正月不剃头,剃头死舅舅的传说。从科学的角度讲,这当然是一种迷信若真有这样一种谋杀舅舅的犯罪手法,警察同志也很容易锁定犯罪嫌疑人。

不过,某些辟谣的材料也没靠谱到哪里去。好多材料信誓旦旦地说:这句俗语传错了,它在清朝的原文本来不是死舅,而是思旧不剃头是思念旧明,来自清朝百姓对剃发令的反抗。

这种说法,说的人很多,可证据其实只举出过一条,那就是民国二十四年(1935年)修的《掖县志》。

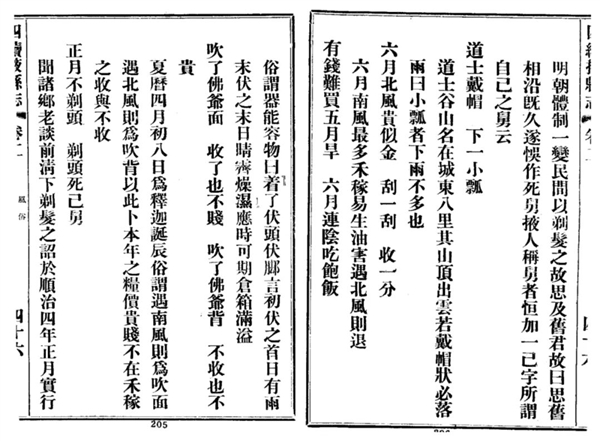

民国二十四年《四续掖县志》书影(右),见成文出版社《中国方志丛书华北地区第六十号》(左)这种说法,虽然证据少,但是很能跑。不少媒体抄来抄去,几乎把它抄成了一个国学小常识。可我们要是仔细推敲一下,又会觉得它非常奇怪如果我们把死舅还原回思旧,这句话的原始版本就应该是正月不剃头,剃头思旧旧。

思旧旧这个说法,实在是有点过于卖萌了。更重要的是,思旧旧把意思给弄反了!遵令剃头反而算思旧旧,结论却是不要剃头。编出这个说法来的人,是不是自己把自己也给绕晕了?其实,晕的不是古人,而是人云亦云的人。只要顺手查一下清朝的《掖县志》,我们就会看到,在清朝前、中期的山东掖县,这样的风俗似乎连影子都没有。

清乾隆二十三年《掖县志》同一段落书影。见成文出版社《中国方志丛书华北地区第三七六号》。那是不是清朝人怕这条风俗暗示反清复明,有也不敢写呢?才不是呢。其实,就在文字狱最盛的清中期,就存在着多条关于剃头伤舅舅的记载。只不过,剃头伤舅舅的时间不在正月,而在五月。有个清朝康熙年间比较活跃的文学家叫孔尚任,他写过一本名剧叫《桃花扇》。

您可能听过有句话叫眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了,其实就来自《桃花扇》。这位孔大文豪还写过一本专门讲解当时风俗的书,叫《节序同风录》。

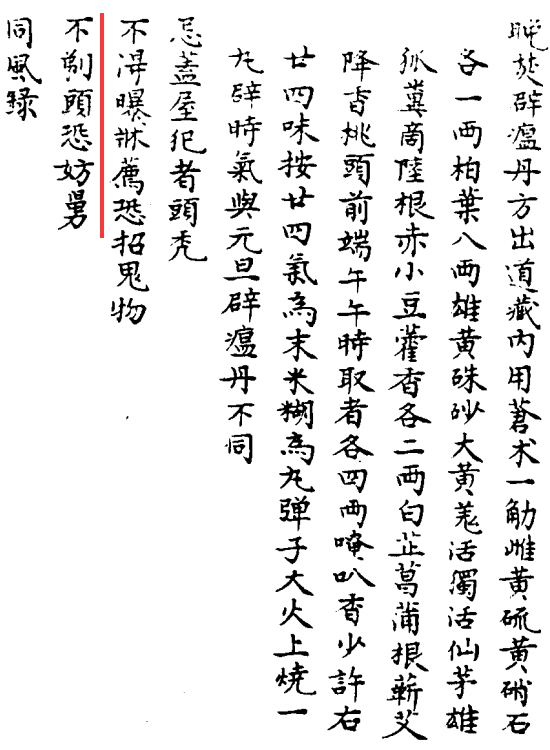

书里讲,五月五日端午节:不剃头,恐妨舅。这里的妨,就是因触犯禁忌而伤害到什么人。

《四库全书存目丛书》本《节序同风录》书影。《节序同风录》大致写于康熙时代,在这本书里不剃头的要求仅限端午节一天。

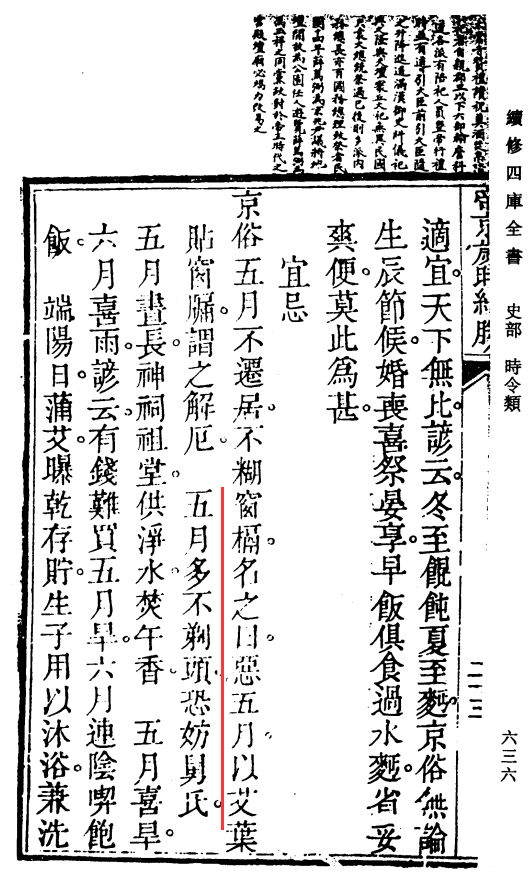

过了几十年,到了乾隆时代,情况又变了。当时有个人叫潘荣陛。他写了一本介绍北京民俗的书叫《帝京岁时纪胜》。在这本里,整个五月都要杜绝剃头,保护舅舅了。

《续修四库全书》本《帝京岁时纪胜》书影。读到这里,你可能会觉得奇怪。古人为什么要避免在端午节前后剃头呢?其实,五月五日在古人眼里是个阳极而阴生的危险日期。古人最早设立端午节,目的才不是纪念屈原(屈原死后八百年,才第一次有一本叫《续齐谐记》的小说称屈原死于五月五日,把屈原和当时已存在几百年之久的端午节联系起来),而是为了辟邪消灾,对抗那种阳极阴生的威胁。

五月五日很危险,有关这一天的忌讳,从先秦到近代,一直特别多。有些忌讳会与押韵有关。比如说,在端午节正式形成的东汉时期,有一个叫应劭的人编了本书叫《风俗通》。其中有一句说:五月盖屋,令人头秃。屋秃在上古语音中同属屋部,这句顺口溜用古音读也是押韵的。

明嘉靖十年锡山安国桂坡馆刊本《初学记》书影。从这个意义上说,清代端午节不剃头,恐妨舅,或许也是与五月盖屋,令人头秃同类的押韵型忌讳。

但是问题来了,这个风俗是农历五月的啊,怎么又会挪到农历正月里呢?

其实,民俗这个东西,本身就很容易发生迁移和变化。剃头禁忌改变时间,倒也没啥不可能的很多地方本来就有正月不动刀剪的习俗,也许就是因为这一点,才把剃头禁忌合并进来了吧。